観音サンガは、2020年1月に、プラムヴィレッジの実践の基礎である5つのマインドフルネス・トレーニングの朗誦とダルマシェアリングの実践会としてオンラインで発足しました。

観音サンガの名前の由来は、慈悲の心で苦しみの声を深く聴くという観音菩薩に習って、「静かな心で、深く聴くの実践を大切にしたい」という願いからです。

興味のある方は、地域を問わず、どうぞご参加ください。

お待ちしています。

世話役 堀桃代

(静岡県掛川市在住)

※対面(静岡県内)での実践会は現在行なっておりませんが、興味のある方はお問い合わせください。プラムヴィレッジの実践については、日本サンガのHP(ティク・ナット・ハン マインドフルネスの教え)をご参照ください。

実践会について

誰でも参加できる瞑想会(準備中)と、5つのマインドフルネストレーニング受戒者向けの瞑想会を、木曜夜に開催しています。

①【オンライン】夜のマインドフルネス瞑想会(月2回木曜日)/準備中

プラムヴィレッジ伝統のマインドフルネスの実践を楽しむ会です。

夜のセルフケアに最適な実践を通して、心と体を労わりながら、幸せに生きるための実践の智慧に触れる機会です。

サンガ(実践者のコミュニティ)というゆりかごの中で、ゆったり寛ぐ夜のひと時を過ごしましょう。

初めての方からどうぞ、お気軽にご参加ください。

開催日

準備中

対象

興味のある成人の方ならどなたでも。初めての方からどうぞ。

内容

- 座る瞑想

- リラクゼーションの瞑想

- ティク・ナット・ハン禅師のテキストの朗読

- シェアリング

準備

- 座りやすいリラックスした服装

- 座りやすい椅子や座布

- ZOOMの利用に必要なもの(スマホ、タブレット、パソコン/イヤホンなど)

参加費

参加方法

件名:「〇月〇日参加希望(参加希望の日をご記入ください)」とし、お名前、居住地、ご連絡先(メールアドレス)、

初めてご参加の方は、参加の経緯(ご紹介者や参加動機など)もよければお知らせください。

お申し込みの方に別途zoomアドレスをお知らせします。

②【オンライン】5つのマインドフルネス・トレーニング受戒者向けの実践会(月2回木曜日)

開催日

(途中入退出は自由です)

対象者

進行

- 短い瞑想(10分)

- チェックイン(5分)

- 5MTの朗誦(15分)

- ダルマシェアリング(50分)

- チェックアウト(10分)

参加方法

③【オンライン】日本全国のサンガ共通の実践日(月1回日曜午前)

プラムヴィレッジの伝統を実践する日本のサンガ共通で、月に一度、アン・フーン氏のインターネット中継を通した全国共通プラクティスが行われています。

オンラインでの参加ご希望の方で、静岡県と近隣県の在住の方には、詳細の案内をお送りします。

ご希望の方は、お名前、住所、連絡先を明記の上、末尾の問い合わせ先よりご希望をご連絡ください。

※アン・フーン氏は、米国在住のプラムヴィレッジの公式瞑想指導者(ダルマティーチャー)であり、ティク・ナット・ハン師の姪でもあります。ティク・ナット・ハン師に任命された日本サンガの指導者です。詳しくはこちら >>

実践会の参加のガイドライン

この瞑想会が、参加者一人一人にとって安全な実践の場として継続できるよう、参加にあたって、以下のガイドラインを設けています。ご参加の前に、必ずご確認ください。

【1.瞑想会の主旨と運営】

- この瞑想会は、ティク・ナット・ハン禅師の教えに基づくプラムヴィレッジ・スタイルのマインドフルネスの実践を行うための自助的な集まりです。

- 私たちは、心に安らぎ・喜び・解放の種を蒔き、水を注ぐことを目的として、瞑想会を運営しています。

- 運営は有志の実践者のボランティアによって行われています。指導者や専従のスタッフはいません。

- 会場への入退出は自由です。

【2.参加対象者】

私たちは、心に安らぎ・喜び・解放の種を蒔き、水を注ぐことを目的として瞑想会を実践しています。

同時に、この瞑想会は治療を目的とした場ではありません。自分の心身の健康に責任がもてる方のみを参加対象としています。

現在、精神科、心療内科、カウンセリングなどで治療を受けている方は、主治医、セラピストの同意を得た上で参加を判断して下さい。

【3.参加費】(対面の実践会の場合/オンラインの場合は無料)

- 参加費は、任意の献金制です。

- よろしければ、満足度に応じたお気持ちの金額を、帰りの際に献金箱にお納めください。

【4.実践内容】

瞑想会で実践するプラムヴィレッジ・スタイルの基本的な実践には、以下が含まれます。

- 座る瞑想

- 歩く瞑想

- 食べる瞑想

- トータル・ボディ・リラクゼーション

- 愛を持って話し、深く聴く実践(ダルマ・シェアリング※)

- 5つのマインドフルネス・トレーニングの朗誦

※実践内容について、詳しくは、日本サンガのHPやティク・ナット・ハン禅師の著書『ブッダの幸せの瞑想』をご参照ください。

※ダルマ・シェアリングのガイドラインは、下記をご参照ください。

【5.参加にあたっての注意事項】

- 瞑想会で得た他の参加者の情報やシェアリングの内容について、守秘義務があります。

- 貴重品の管理は、各自でお願いします。

- 勧誘・販売行為・ナンパなど、当瞑想会の主旨と異なる行動は控えてください。実践のために集った他の参加者の個人的なスペースを尊重するよう、ご配慮ください。

- できる範囲で、片付け・準備などの運営にご協力ください。

以上、この瞑想会が、参加者一人一人にとって安全な実践の場となるよう、ご協力をお願いいたします。

安全な場の運営の妨げとなる方には、参加を控えていただきますので、ご了承ください。

※上記ガイドラインは、プラムヴィレッジのマインドフルネスの実践に対する理解を元に、しずおか観音サンガが定めたものです。予告なく変更する可能性があります。

【6.ダルマシェアリングのガイドライン】

以下は、ダルマシェアリングの実践の際のガイドラインです。

- 仲間が話すときには、心静かに受け入れ、深く聴きます。嬉しかったこと、困ったことを言葉にして伝えていくと、サンガ全体の深い理解につながっていきます。

- 頭で考えたことや理屈、仏教の知識などではなく、自分の体験を分かちあってください。

2. 話すときには :

- 両手で花のつぼみをつくって合掌し(片手でそっと胸に触れてもよい)一礼します。

- 話の前にあなたの名前を伝えます。(新しい参加者への歓迎の意味と、仲間にあなたの名前を思い出してもらうためです)

- 話し終えたら、一礼するか、何かほかの仕草でメンバーに終了の合図をしてください。

- 次に話をする人は、話す前に3回呼吸を楽しみます。メンバーが前の人の話を受けとめられるようにするためです。

- グループ全員の分かちあいが終わるまでは、二度目の話は控えるように配慮します。 準備ができていない時、話したいと思わない時には無理に話す必要はありません。

- グループの人数を考えて、あなたの分かち合いの時間が長くなりすぎないよう心を配ります。(シンプル・簡単に表現する実践を行います。)

- 話をするときには「あなた」ではなく、「私」ということばを使います。

- 前もって考えてきたことではなく、心に浮かんだ喜びや困難を、心を込めて話してください。 質問をしても、返答されることはないかもしれませんが、注意深く耳を傾けていくと、実践的 なヒントやひらめきや洞察が浮かんでくるようになります。

- 他の人が話をしている間は、途中で遮ったり中断したりしません。

- メンバーが心から分かち合う言葉は、グループへのギフトです。話を聴いている時、話の内容に対して「良い」「悪い」の判断が浮かんでくることがありますが、これは、自 分自身の実践のチャンスです。自分の狭い見かたや考え方、一時的な見方に気づき、呼 吸に戻り、それらを深く見つめます。 そのようにして、他の人の洞察や経験を広く受け入れます。

- たとえ話し手に請われても、アドヴァイスは避けてください。

- グループ全員が、分かちあいで語られたことについて秘密を守り、安心してなんでも話せる場 をつくるために、分かり合ったことは決して口外しません。

- 無理に話をする、相手に話をするよう促す、急かすことはしません。

お問い合わせ&主宰者

ご不明点がある方は、お気軽にご連絡ください。

ボランティアで運営しているため、お返事には1週間程度お時間をいただくことがあります。ご了承ください。

問い合わせ先:shizuoka.kannon.sangha@gmail.com

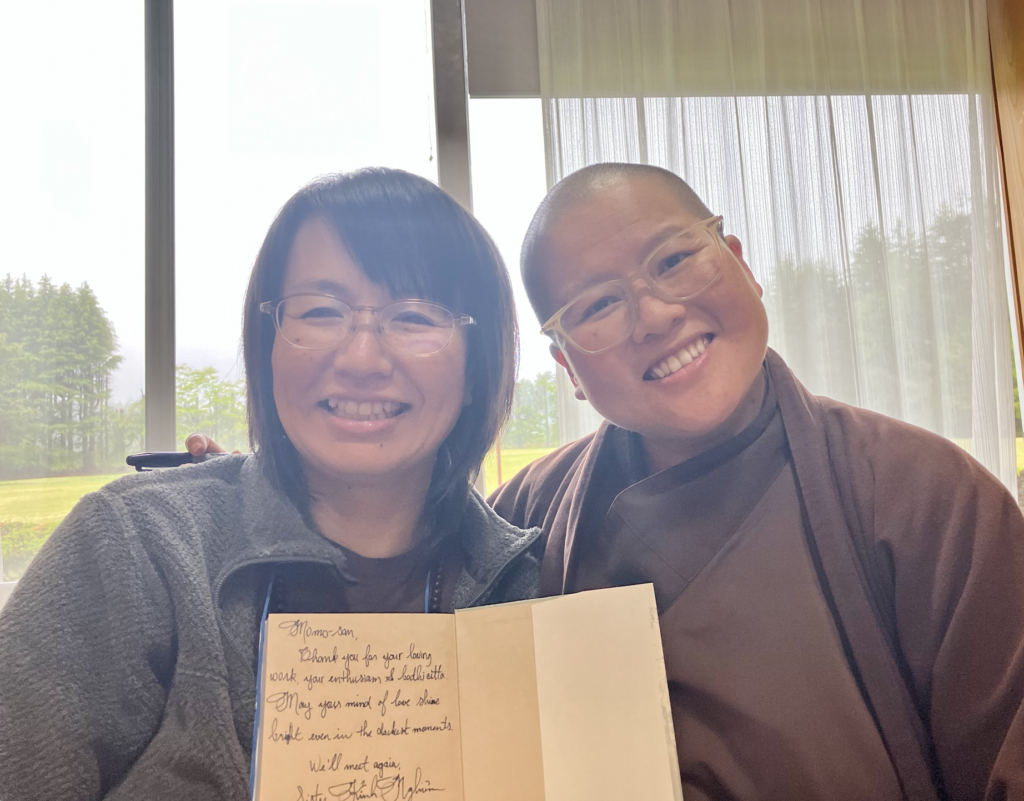

世話役 堀桃代

5つのマインドフルネス・トレーニング受戒(2015年)

14のマインドフルネス・トレーニングの受戒の正式志願者として実践中(2022年〜)